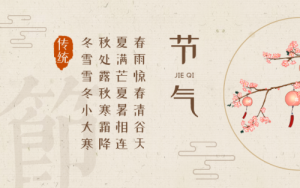

在中國傳統二十四節氣中,“處暑”是第十四個節氣,位于“立秋”之后、“白露”之前,通常出現在公歷的8月22日至24日之間。這個節氣的出現,象征著暑氣的逐漸消退,炎熱的夏季正一步步向清涼的秋季過渡。那么,“處暑”到底意味著什么?它在氣候、農業、文化和養生等方面又有什么特殊的意義呢?本文將帶你深入了解這個重要節氣的含義。

“處暑”一詞的字面解釋

“處”在古漢語中有“止、終止”的意思,“暑”即炎熱。因此,“處暑”意指**“炎熱的天氣即將結束”**,標志著一年中最酷熱的時期已經過去,氣溫開始逐漸下降,是天氣由熱轉涼的重要節氣節點。

天文與氣候上的“處暑”

從天文角度來看,處暑是太陽到達黃經150度時的節氣。每年大約出現在8月23日左右。這時雖然白天氣溫仍可能偏高,但早晚溫差開始加大,涼意漸生。

氣候特征包括:

炎熱開始減弱,尤其在北方地區;

晝夜溫差增大,早晚開始有絲絲涼意;

雷雨、臺風天氣頻發,尤以南方沿海地區明顯;

濕熱逐漸退去,為秋季的涼爽鋪路。

簡而言之,“處暑”意味著“熱在退,秋在來”。

農業上的意義:防災與收獲并舉

處暑時節是農業生產中承上啟下的重要階段,不僅需要做好農作物的收成,也要警惕自然災害的侵襲。

主要農事活動包括:

秋收陸續展開,如早稻、玉米、大豆等開始成熟;

秋種準備啟動,尤其是北方小麥播種需提前計劃;

南方臺風、暴雨高發,需加強防汛抗災工作;

留意病蟲害對作物的影響。

此節氣對農民來說,是收與備并重的忙碌時節。

文化與民俗中的“處暑”

在傳統民間,“處暑”不僅有農事安排,也有一些富有地域特色的民俗活動,表達對秋收的期望與季節轉換的感知。

常見的風俗有:

吃鴨子:民諺云“處暑吃鴨,滋陰潤燥”,因鴨肉性寒,適合清熱解暑;

祭祖送暑:部分地區如江蘇、安徽有“處暑送秋牛”儀式,祭祖、祈求豐收;

曬秋:農家開始曬玉米、辣椒、稻谷,形成一道道五彩繽紛的“曬秋”景觀;

登高望遠:寓意“送暑迎秋”,賞秋風、避秋燥。

這些習俗體現出人們與自然和諧共生的智慧與情感。

處暑的養生含義:潤燥養肺、收斂調養

中醫講究“天人相應”,進入處暑之后,養生重點也要相應調整。

處暑養生要點:

飲食調理:多吃滋陰潤燥的食物,如銀耳、梨、百合、蓮子、蜂蜜;

預防秋燥:氣候干燥,要多喝水、避免辛辣燥熱食物;

注意保暖:早晚溫差大,適時加衣,預防感冒;

起居有節:保持規律生活,早睡早起,順應秋天“收”的節律;

調節情緒:秋季易傷感,宜保持心情平穩,避免“秋愁”。

適當運動、保持樂觀,也有助于順利過渡到涼爽的秋季。

“處暑”是一個節氣的交匯點,是酷暑終止、清秋將至的信號。它不僅僅是氣候的變化,更包含了人們對季節轉換的感知、生活節奏的調整和對大自然的敬畏之心。在處暑時節,愿你順時養生,迎接一個充實而清爽的秋天。